このようなお悩みはないでしょうか。

勤怠管理の方法としてよく利用されるタイムカードですが、実は一定の期間保管する必要があります。

またタイムカードは紙ですが、会社で大量のタイムカードを保管し続けるのは難しいですよね。

そこで本記事ではタイムカードの保管期間についてや、効率的な勤怠管理の方法をご紹介します。

ぜひ最後までお読みください。

- タイムカードの保管期間は5年間

- タイムカードは労働基準監督署の調査で必要なため、保管しなければならない

- 正社員でなくてもタイムカードの保管は必要

- 勤怠管理にはタイムカードよりも勤怠管理システムがおすすめ

- おすすめの勤怠管理システムは「ジョブカン勤怠」!

既に2000社以上に利用されている『おすすめ勤怠管理システムの診断ツール』では、30秒で主要15社の中からあなたの会社に合った最適な勤怠管理システムを見つけることができますので、検討しはじめたら必ず最初に使うようにしてください。

〇本記事をお読みの方には以下の記事もおすすめです。

目次

そもそもなぜタイムカードを保管しなければならないのか?

それではまず始めにそもそもなぜタイムカードは保管の必要があるのかを紹介します。

主にタイムカードの保管が必要な理由は以下の3点です。

法律で定められているため

まず最初に挙げられるタイムカードの保管が必要な理由としては、「法律で定められている」ことが挙げられます。

具体的には労働基準法の109条で保管をづけることを明記しています。

そのため、不要だと思っていても廃棄してしまわないようにしましょう。

【労働基準法第109条】使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。引用:労働基準法109条

労働基準監督署の調査で必要なため

タイムカードは労働基準監督署の調査にも必要となるので保管が必要です。

この労働基準監督署の調査では主に以下のことが行われます。

- 適切な労働管理が行われているか

- 従業員の不利益となるような労働環境ではないか

- 健康診断などの安全衛生が行われているか

特にタイムカードは1の労働管理の調査で利用されます。

労働管理は働き方改革関連法でも示唆されているように、企業側には適切な労働管理を行う責務があります。

そのため、労働管理の方法の1つであるタイムカードが保管されていない場合は労働基準監督署から指導が入ってしまいます。

また、労働関係に関する重要な書類はタイムカードだけではないため、他の書類もしっかりと保管しておきましょう。

トラブルに発展したときに使うため

タイムカードを保管する理由として挙げられる最後の理由は、「トラブルに発展したときに使うため」です。

従業員との主に残業時間などのトラブルにおいて、労働の記録としてタイムカードの提出が必要になる場合があります。

タイムカードは客観的な労働の証拠となるため、裁判などに発展した場合でも証拠として利用可能です。

ただし、タイムカードを含む客観的な労働の証拠がない場合は相手側が有利になってしまいます。

そのため、裁判で負けないためにも労働の記録としてタイムカードを保管しておきましょう。

SaaSの一括資料請求サービスとして国内最大級のビジトラが提供している『おすすめ勤怠管理システムの診断ツール』は、簡単な選択式の質問に答えるだけ。

様々な要素から自社に合った勤怠管理システムを主要15社から約30秒で診断できるので、検討しはじめたら最初に使うようにしてください。

タイムカードの保管期間は5年

それでは次にタイムカードの保管期間について紹介します。

結論から述べますとタイムカードは5年間の保管期間が必要です。

タイムカードの保管は上記で挙げたように、労働基準法109条では5年の保管が必要だと明記されています。

【労働基準法第109条】使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。引用:労働基準法109条

また、そのタイムカードが割り当てられた従業員が退職してしまっても満期までは保管が必要しましょう。

労働基準法109条は2020年の3月に改正され、4月から施行されました。

2020年3月まではタイムカードを含む書類の保管期限は3年だったので、万が一捨ててしまったということはないようにしましょう。

これを機に1度倉庫のタイムカードをチェックしてみましょう。

【起算日】タイムカードの保管期間はいつから?

それでは次にタイムカードの起算日についてご紹介します。

結論から述べますと、タイムカードの起算日はその書類の締め日(最終更新日)になります。

例えば9月分のタイムカードを27日まで打刻し、それで退職してしまったとしてもそのタイムカードの締め日は30日です。

そのため2022年9月30日に締め日となる書類は2027年9月30日まで保管の必要があります。

また、上記でも挙げたように退職後も原則5年間の保管が必要です。

従業員が退職してしまったからといって、タイムカードなど労働関係の書類を破棄しないようにしましょう。

非正規雇用従業員のタイムカードも保管しないといけないの?

結論から述べますと、アルバイトなど正社員でなくてもタイムカードの保管は必要です。

ただし以下の場合はタイムカードの保管が必須ではないので、それぞれ見ていきましょう。

管理職の人間orみなし残業制の場合

管理職の人間である場合やみなし残業制を採用している場合、労働時間の管理は義務ではありません。

そのためタイムカードなどの書類を5年間保安する必要はありません。

ただし勤怠管理の義務がなくなったわけではないので、その従業員がどれだけの時間働いているのかはしっかりと把握しておきましょう。

また、タイムカードの保管義務はなくても保管が禁止されているわけではありません。

なのである程度の期間はタイムカードを保管しておくのが良いでしょう。

しかし、どうしても書類の保管が面倒だという方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方には以下で紹介する勤怠管理の導入がおすすめです。

勤怠管理システムを導入している場合

勤怠管理システムは導入することで労働者の労働時間を管理できます。

そのため、勤怠管理システムを導入していると管理職の人間やみなし残業制でなくてもタイムカードの保管が不要になります。

さらにタイムカードのように紛失や盗難などの被害にあうことがありません。

また、タイムカード以外にもさまざまな書類をや情報をクラウド上で保管することができます。

もちろんセキュリティ面も万全なので、社内DX化を促進し、効率的に勤怠管理を行いたい方におすすめです。

勤怠管理システムを導入するメリット・デメリット

それでは次に勤怠管理システム導入のメリット・デメリットについて紹介します。

勤怠管理システムはタイムカードに代わる勤怠管理の方法の1つですが、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

それぞれ見ていきましょう。

勤怠管理システムを導入するメリット

それではまず、勤怠管理システムを導入するメリットについて紹介します。

主に以下の3点がメリットとして挙げられます。

- 業務の効率化

- コア業務へ注力できるため、業績アップが狙える

- ペーパーレス化への一歩となる

この中でも「業務の効率化」は想像に難くないのではないでしょうか。

勤怠管理システムを導入することで、今までタイムカードやエクセルで行っていた勤怠管理を効率化できます。

そのためこれまで9人日だった仕事の量を実質2人日ほどまで削減できるようになるなど、大きな効果を期待できるでしょう。

また削減できた人員を営業など他の業務へ回すことができるので、純粋な業績アップも望めます。

もちろんタイムカードを含む書類の廃止にも役立つため、これからペーパーレス化をしていこうという企業にも勤怠管理システムはおすすめです。

勤怠管理システムを導入するデメリット

次に勤怠管理システムを導入するデメリットについて紹介します。

主に以下の2点がメリットとして挙げられます。

- 費用がかかる

- 従業員に受け入れられない場合もある

実は勤怠管理システムを導入すると基本的には月額費用など、利用料がかかってくるんです。

もちろん無料の勤怠管理システムもありますが、有料版に比べて機能が劣ることが多いので注意が必要です。

そのため最初は無料試用期間を活用して使用感などを確かめておくと良いでしょう。

また、上記と同様に従業員に受け入れられない可能性も考慮する必要があります。

もちろんこれは説明会を開いたり、より使いやすいシステムを導入することである程度リスクを軽減することが可能です。

ぜひ導入の際の参考にしてください。

タイムカードに代わっておすすめな勤怠管理システム5選

それではタイムカードに代わっておすすめな勤怠管理システムを5選紹介します。

勤怠管理システムを導入することでより業務を効率化できるでしょう。

ジョブカン勤怠

出典:https://jobcan.ne.jp/

ジョブカン勤怠は使いやすいことで有名な勤怠管理システムです。

主にベンチャー企業や中小企業で導入されており、初期費用やサポート料金が無料です。

また、ジョブカンでは給与計算やワークフローなど多くのシリーズが用意されています。

シリーズ累計で150,000社以上で利用されている実績もあるので、これから社内DXを進めていこうという企業の方にもおすすめです。

もちろん2019年4月から施行されている「働き方改革」にも対応しているので、うっかり違法になってしまう心配もありません。

気になった方は1度無料の資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。

| ジョブカン勤怠 | |

|---|---|

| 費用 | 初期費用0円、月額200円~/ユーザー |

| 無料試用期間 | 無料プラン利用可能 |

| 打刻方式 | 9種類 |

| 特徴 |

|

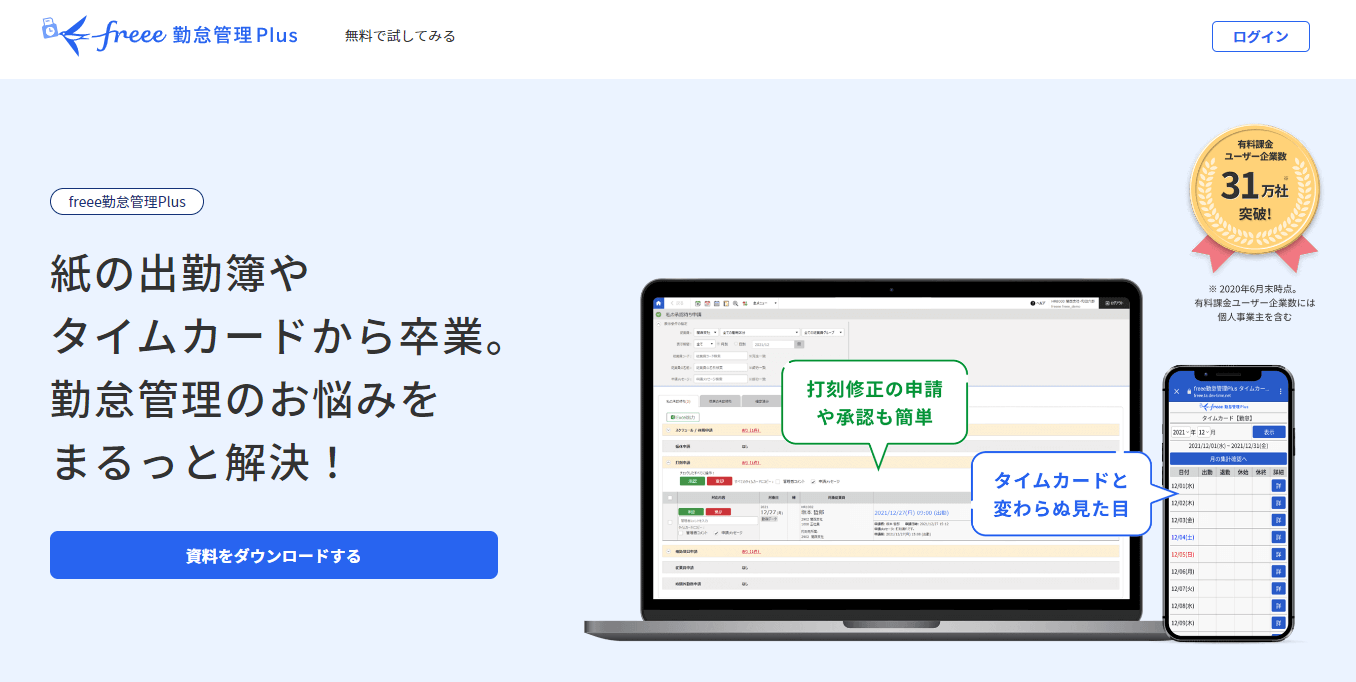

freee勤怠管理Plus

出典:https://www.freee.co.jp/hr/features/attendance-management/

freee勤怠管理Plusはfreee株式会社が提供する勤怠管理システムです。

同社は主に人事労務システムであるfreee人事労務システムを提供していることで有名です。

freee人事労務を提供しているノウハウから、freee勤怠管理Plusでも充分なサポートを受けることができます。

また、無料プランと有料プランがあり、2022年現在有料プランの利用者は310,000社以上に上ります。

さらにfreee勤怠管理Plusでは多様な働き方に対応しており、テレワークやフレックスタイム制、みなし残業制の企業でも導入可能です。

逆に言えば、今まではなかなか始めにくかったテレワークもfreee勤怠管理Plusの導入で可能になります。

気になった方は、1度無料の資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。

| freee勤怠管理Plus | |

|---|---|

| 費用 | 初期費用0円、月額300円~/ユーザー |

| 無料試用期間 | 無料プラン利用可能 |

| 打刻方式 | 6種類 |

| 特徴 |

|

ジンジャー(jinjer)勤怠

出典:https://hcm-jinjer.com/kintai/

ジンジャー(jinjer)勤怠はもっとも使いたいと思うバックオフィスクラウドNo.1にも選ばれている勤怠管理システムです。

ジンジャー(jinjer)勤怠の評判はその使いやすさにあります。

1つのダッシュボードで人材情報を一元管理できるため、パソコンに強くない人でも安心して利用可能です。

また同社は給与計算や電子契約サービスなども提供しています。

もちろん法改正にも対応しているのでうっかり違法になるということもありません。

気になった方は、1度無料の資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。

| ジンジャー(jinjer)勤怠 | |

|---|---|

| 費用 | 初期費用要問合せ、月1ヵ月額400円~/ユーザー |

| 無料試用期間 | 1ヵ月 |

| 打刻方式 | 5種類 |

| 特徴 |

|

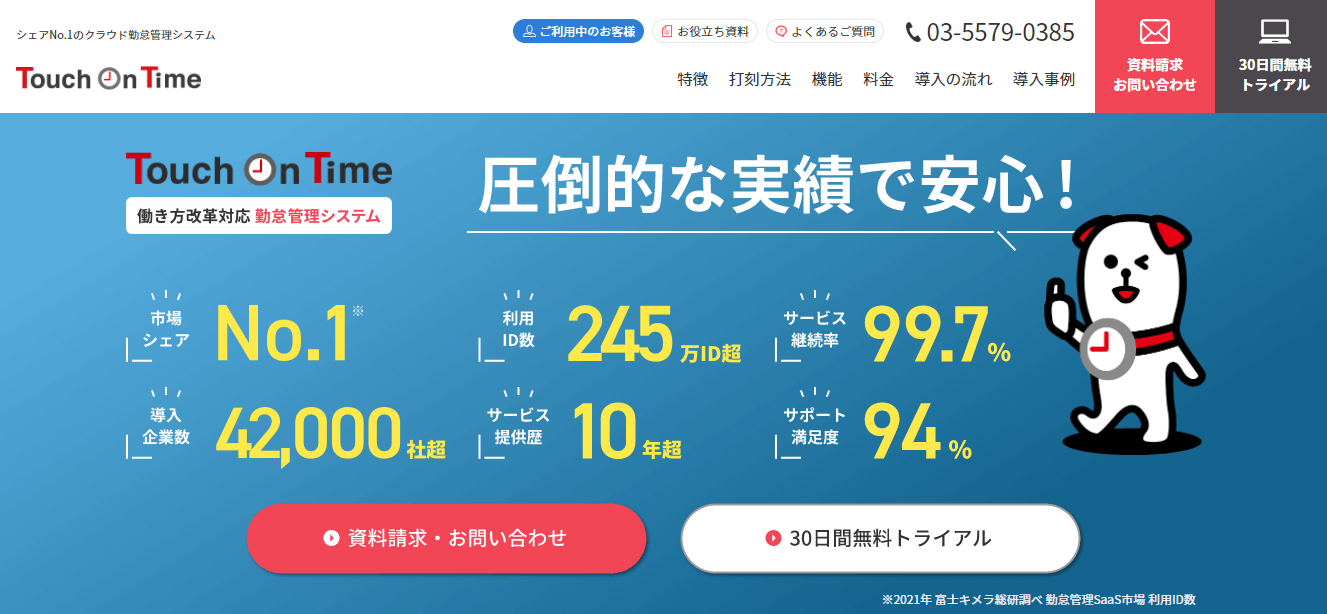

タッチオンタイム

出典:https://www.kintaisystem.com/

タッチオンタイムは株式会社デジジャパンが提供する勤怠管理システムです。

タッチオンタイムのサービスの提供歴は10年以上になり、利用ID数も2,450,000超と実績も豊富です。

また、サービス継続率も99.7%と非常に高く満足して利用できるシステムであると言えるでしょう。

さらにタッチオンタイムは打刻方式が豊富なことでも有名です。

主な打刻方式としては「タッチオンタイムレコーダー」という専用の端末を使うものがあります。

もちろん指紋認証やICカード等も使うことができ、環境に合わせて選ぶことができるのが特徴です。

気になった方は、1度無料の資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。

| タッチオンタイム | |

|---|---|

| 費用 | 初期費用0円、月額300円~/ユーザー |

| 無料試用期間 | 30日 |

| 打刻方式 | 9種類 |

| 特徴 |

|

CLOUZA

出典:https://clouza.jp/

CLOUZAはマルチデバイスで従業員の勤怠管理が可能な勤怠管理システムです。

CLOUZAはその使いやすさに定評があり、シンプルかつ便利な機能が搭載されています。

その中でも特徴的なのは、GPS連携で従業員の現在地や打刻地点が確認できることです。

この機能によって不正打刻を防いだり、外回り営業に出ている従業員の動きを確認できます。

また、ワークフローやアラート機能もしっかりしているため、管理側からも使いやすいと評判です。

もちろん勤怠データはいつでもどこでもリアルタイムで確認可能なので安心です。

気になった方は、1度無料の資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。

| CLOUZA | |

|---|---|

| 費用 | 初期費用0円、月額200円~/ユーザー |

| 無料試用期間 | 30日 |

| 打刻方式 | 8種類 |

| 特徴 |

|

勤怠管理システムを選ぶポイント

それでは最後に勤怠管理システムを導入するポイントについて紹介します。

紙のタイムカードをやめて、社内のDX・ペーパーレス化のためにも勤怠管理システムを導入しましょう。

費用感を確認する

導入する勤怠管理システムを選ぶうえで最も大切なポイントは、「費用感を確認する」ことです。

勤怠管理システムと一口に言っても、その価格形態はさまざまです。

買い切り型のものや月額料金制のものもあり、システムによって異なります。

そのため、本当にそのシステムを導入することは自社に利益をもたらすのかを事前に試算しておきましょう。

また、普段の利用料の他にも初期費用やオプション料金がかかる場合もあります。

まずは無料の見積もりを立ててみてはいかがでしょうか。

初期費用・月額料金・オプション料金を軸に比較しよう

自社に合っているかを確認する

自社に合っているかどうか確認することも、導入する勤怠管理システムを選ぶうえでは重要です。

せっかく導入した勤怠管理システムでも、機能不足であったり、そもそも従業員に受け入れられないともったいないですよね。

そのため、自社に合っているシステムかどうかを事前に見極める必要があります。

この事前の見極めは社内における勤怠管理へのニーズを吸い上げておくことである程度可能になります。

従業員はどんなシステム・機能を求めているのかを明確にしておきましょう。

事前に社内リサーチを行うのがおすすめ

無料試用期間を活用する

上記2点のポイントが確認出来たら、次に無料試用期間を活用してみましょう。

多くの勤怠管理システムにおいて無料試用期間や無料プランなどが用意されています。

事前に吸い上げたニーズが本当に正しいものなのかをチェックするために、この無料試用期間は大きな役割を果たしてくれます。

また、多くの人が実際に使ってみることでわかることもあるので、無料試用期間はぜひ活用しましょう。

無料試用期間は無料の見積もり後から利用可能です。

まずは無料の見積もりから始めてみませんか?

無料試用期間を活用して失敗しない勤怠管理システムの導入に役立てよう!

タイムカードの保管期間のまとめ

本記事ではタイムカードの保管期間についてを解説しました。

タイムカードを含む労働関係の書類はは法律改正により、2020年4月から5年間の保管が義務付けられました。

さらに起算日はそのタイムカードの締め日であり、たとえそのタイムカードの従業員が退職しても廃棄してはいけないことにも注意しましょう。

また、タイムカードでなくても勤怠管理システムで勤怠管理が可能です。

もし勤怠管理の効率性の向上を考えているのであれば勤怠管理システムの導入を考えてみてはいかがでしょうか?

まずは無料の資料請求がおすすめです。

既に2000社以上に利用されている『おすすめ勤怠管理システムの診断ツール』では、30秒で主要15社の中からあなたの会社に合った最適な勤怠管理システムを見つけることができますので、検討しはじめたら必ず最初に使うようにしてください。